1977年4月に電算化推進委員会の発足を皮切りに、学内事務部門の業務電算化を推し進め、1986年6月には従来の事務分野に加え、教育・研究の分野までをもサポートすべく、電算機センターを開設しました。

電算機センターの開設により、事務・教育・研究の各分野においてコンピューターが有効活用されるだけでなく、情報教育を推進する研究施設としての役割が果たされることで、学園がさらに発展していくであろうと考えました。このことは単なる業務の合理化に止まらず、将来的な視野に立った「大いなる進歩」であったと言えます。

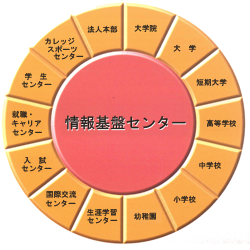

そして開設から30周年を迎え、学園全体の様々な情報基盤(情報インフラストラクチャー)の企画・構築・運営に尽くしてきた実績と現状、および将来の役割について合致した新たな組織として、電算機センターを情報基盤センターに改称しました。

今後も、コンピューターの運用・管理に始まり、より良いシステムの研究開発を行う中で、学園全体を広く見渡すことが要求されています。また、同時に今日の高度情報化社会において必要とされる情報を正確に処理し、それが有効利用されるよう、各ユーザーに対して「生きた情報」をタイムリーに還元していくことが求められています。

教育研究システム

1987年、IBM438-M11の設置により、本格的な教育・研究を目的とした専用システムが導入されました。教員・学生が使うコンピューターは当初、中央に設置された汎用コンピューターにより制御されていましたが、現在ではクライアント・サーバーシステムで基幹ネットワークに接続されています。教員・学生はひとりひとりに与えられたIDとパスワードの入力によって、YGU-NETの様々なサービスを利用することができます。

学生用(生徒用・児童用)パソコンには、Word、Excel、ブラウザなどの基本リテラシーアプリケーションだけでなく、それぞれ主に使用する学部学科・あるいは大学院から小学校までの学校種別の特徴を生かしたアプリケーションを搭載しており、また常に新しいバージョンを更新することによって、インターネット活用や情報リテラシー教育など、基礎的情報教育とともに、進歩する高度情報化社会に対応できる、より高いレベルの情報教育が推進できるよう配慮されています。

総合事務情報システム

1978年にNEAC100Fを導入して以来、事務系の情報システムは急速に発展しました。

事務系情報システムでは、大学院から幼稚園までの各学校、および法人本部事務局までをトータルなネットワーク化とシステム化が進められてきました。

事務系データは、それぞれのセクションで特別なセキュリティ設定をしたり、効率のよい運用形態が達成されなければなりません。そのため、総合事務情報システムでは、管轄するセクションそれぞれが開発原案を作成し、それぞれが管理 ・運用を行う体制を構築することで、効率のよいシステム開発とシステム運用を実現しています。

| 開発の理念 | |

|---|---|

| Network | 全学を一つのネットワークと考える |

| Timely | 必要な時に必要な情報がすぐに入手できる |

| Data Base | 部門間での情報の共同利用を行う |

| Professional | 業務内容に最もふさわしいシステム開発を行う |

| Security | データの保護・機密保護を十二分に行う |

| Global | インターネットを有効に活用する |

| Development | 常に新しい技術を導入し進化するネットワークの構築を行う |